こんにちは ソエルです。

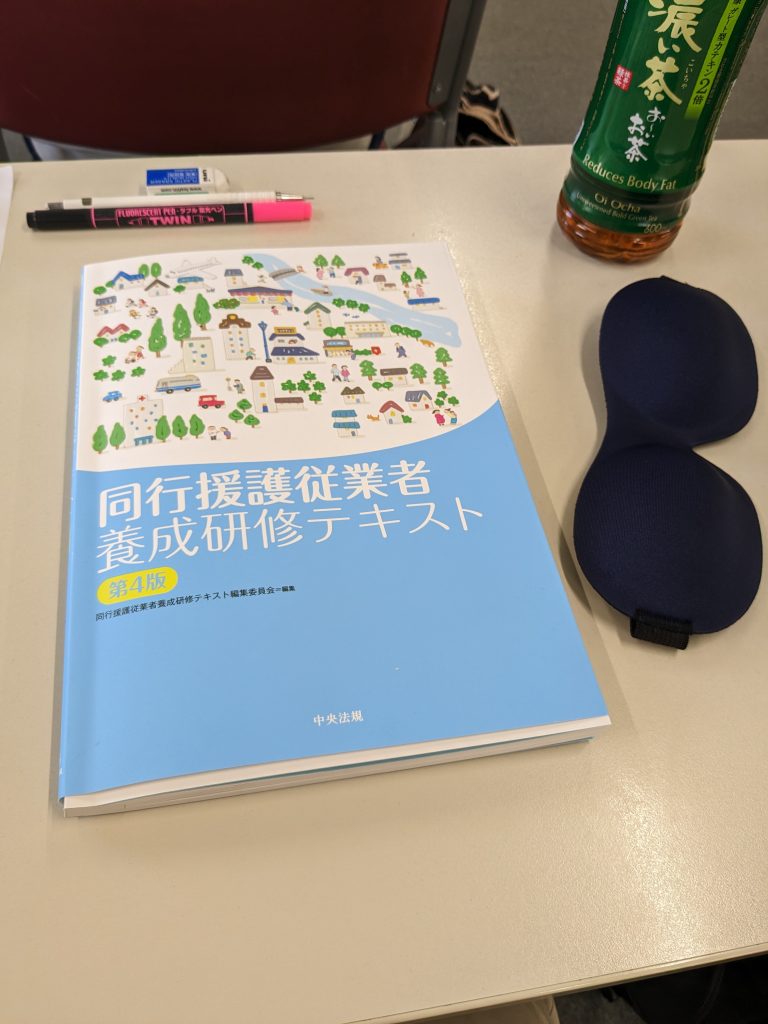

視覚障がい者のサポートとしての同行援護従事者研修 2日目を受講してきました。

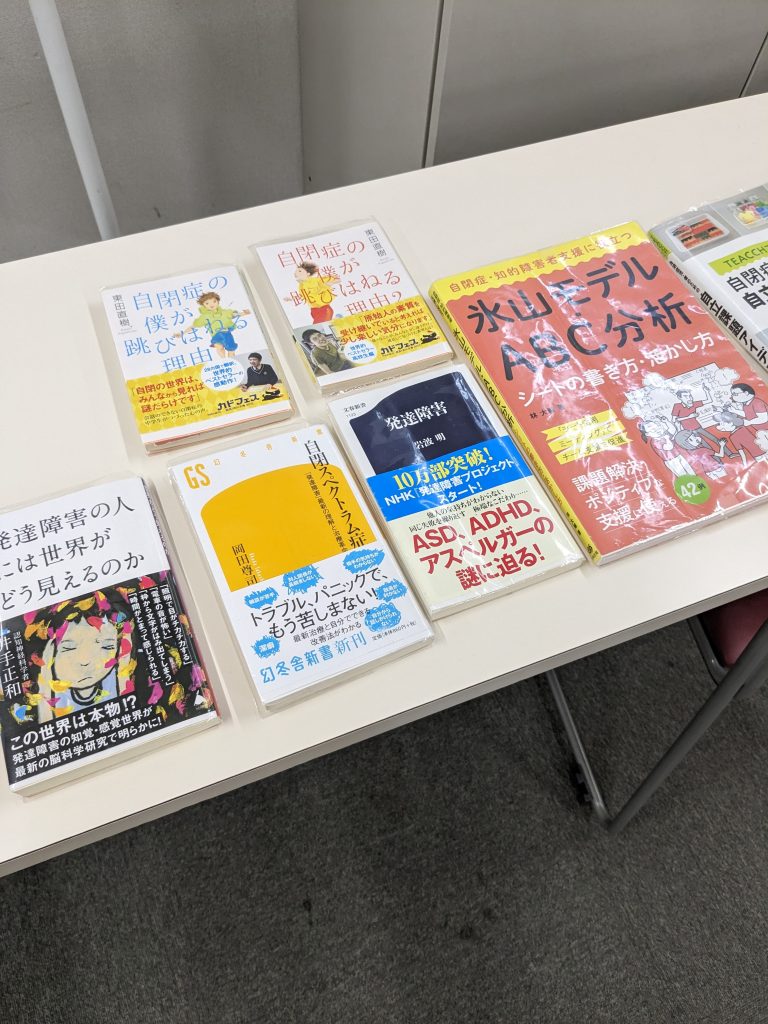

今日は、主に同行援護の技術で重要な情報伝達や安全な対応、社会の視覚障がい者の方々へのサポートや機器(点字、音声変換・指示、ブロック 公共交通)に加え、スマートフォンの進化 ITが支える、アプリや機器の知識や使いかた。それと、視覚障がい者への情報伝達・イメージの視覚情報の伝え方など習得しました。アイマスクなど体験しながらペアになり行うもので、とても奥深い事と視覚情報がいかに必要か が痛感します。

今後、障碍者総合福祉法でのサービスにかかわっていけるよう5月の最終研修はすべてが実習で、町の中に歩く実習も含まれているのできちんと基礎を習得したいと思います。

★講座で講師の方が、4/23 21時より 福山雅治演じる 全盲の捜査官 「ラストマン」のドラマが始まるようです。視覚障がいの方へのサポートなどどのように対応が見ものです。 また副音声では、視覚障がいの方への音声ガイドも入るそうです。アイマスクと音声ガイドでドラマを体験してくださいとありました。